История одного компостера

|

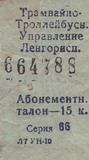

Пионером перевода общественного транспорта на бескондукторное обслуживание в Ленинграде выступило Трамвайно-троллейбусное управление (ТТУЛ). Уже в 1958 году первые трамваи были оснащены кассами-копилками. Автобусы, надо признать, несколько запаздывали, хотя тому были объективные причины. В первую очередь – стоимость проезда в зависимости от дальности поездки. В трамваях же уже давно действовал единый тариф. Итак, в ленинградских автобусах кассы появились в 1961 году, после введения единого тарифа за проезд. И со вводом в обиход компостеров случилась схожая история. Снова зачинателем выступили электротранспортники. По имеющимся на данный момент у автора сведениям в трамваях компостеры стали устанавливаться с 1970 года. Это были достаточно архаичные конструкции, спроектированные и произведённые силами производств того же Трамвайно-троллейбусного управления. Меж тем, движение набирало обороты, и к 1974 году компостеры стали активно устанавливать в ленинградских автобусах. |

|

|

|

Первые модели компостеров в ленинградском электротранспорте (в трамваях) Фото экспонатов ЭВЦ ГЭТ СПб |

|

|

|

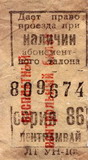

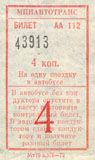

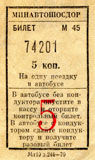

Что же, собственно, такое компостер? Это прибор для гашения абонементных талонов, являвшихся альтернативным методом оплаты разового проезда в общественном транспорте. В отличие от контрольного билета, приобретавшегося непосредственно в салоне трамвая, троллейбуса или автобуса, у кондуктора или же в кассе-копилке, абонементные талоны можно было купить заранее в специальных ларьках или непосредственно у водителей общественного транспорта. Однако проездным документом талон становился лишь в момент гашения (компостирования) в салоне транспортного средства и, по правилам, действителен был, как и контрольный билет, на одну поездку. История абонементных талонов началась отнюдь не в семидесятые годы XX века. Ещё до Октябрьской революции в Петрограде продавались талонные книжки, талоны из которых давали право проезда (получения у кондуктора билета) на городских железных дорогах (трамвае). До Великой Отечественной, а по некоторым данным – с 1920-х годов, талоны выдавались на некоторых крупных предприятиях города в качестве льготы для проезда от места жительства к местам работы. В транспорте (трамваях) талоны обменивались у кондуктора на специальный контрольный льготный (бесплатный) билет. В большинстве же случаев кондуктор просто выдавал контрольный билет по предъявлении талона, сам же талон гасился методом надрыва. В послевоенные годы ситуация стала меняться. Но абонементные талоны по-прежнему были в ходу. Теперь, как уже отмечалось выше, они продавались в киосках и у водителей общественного транспорта непосредственно. Определённые удобства использование талонов, несомненно, были. Заранее купив «книжечку» из 10 талонов можно было не думать о мелочи для оплаты проезда. Но были и недостатки. Талоны не были универсальными, то есть – в трамваях, троллейбусах и автобусах были разные талоны. Оно и понятно, стоимость проезда в этих видах транспорта отличалась. Однако талон по-прежнему не являлся проездным документом. Он обменивался у кондуктора на контрольный билет, а с появлением в салонах транспорта касс-копилок, пассажиры обязаны были опускать в кассу талон наравне с монетами и на талон отрывать контрольный билет. Требование это отражалось и на талонах непосредственно. Надо отметить, что такой метод оплаты проезда в общественном транспорте – отнюдь не ленинградский феномен. В целом ряде больших городов Союза, начиная от Первопрестольной, существовали схожие системы. |

|

|

|

Талонная книжка |

Талон и билет 1930-х – 1940 гг. | Ленинградские талоны 1960-х – 1970-х гг. | Московские талоны |

|

|

|

Статус абонементного талона резко изменился с появлением в транспорте компостеров. Отныне не требовалось опускать талон в кассу или обменивать у кондуктора. Теперь талон приобретал свойство разового проездного документа – билета. Но, как уже отмечалось выше, только после процесса гашения, или как привычно было произносить – компостирования в салоне транспортного средства, в котором находится пассажир. Сам процесс гашения (компостирования) представлял собой проделывание отверстий в талоне. Количество отверстий и их расположение (рисунок) зависело как от каждого типа компостера, так и от настройки матрицы. Отверстия были различного диаметра и отличались по расположению. Незыблемым оставалось лишь одно правило: в одном салоне любого типа общественного транспорта все компостеры должны были быть одной модели и иметь одинаково настроенную матрицу (однообразный рисунок). На смену первым архаичным компостерам пришли новые модели. Общественного транспорта в городах Советского Союза было много, компостеры стали активно внедрятся и быстро завоевали салоны трамваев, автобусов и троллейбусов едва не всех больших городов страны. Разумеется, потребовалось большое количество упомянутых аппаратов. Целый ряд, как больших заводов, так и малозначительных производств в течение многих лет выпускал самые различные типы компостеров. Марки большинства из них в наши дни неведомы даже специалистам. Беда в том, что на ряде компостеров напрочь отсутствует какая-либо маркировка. Но и те, что снабжались шильдами, порой могут ввести в заблуждение сложностью обозначения. Например, компостер пробивной, выпускавшийся производственным объединением «Калининградторгмаш», маркировался КП-74, что, собственно и означало «компостер пробивной», модель 1974 года. Просто и понятно. Но так бывало не всегда. Компостер модели 13П8, о котором и пойдёт ниже речь, был разработан в Ленинградском проектно-техническом бюро (ЛПТБ) Главленавтотранса. Бюро занималось, по большей части, проектированием и разработкой различного гаражного оборудования. Проектов было много, коллектив работал продуктивно и каждому проекту присваивался порядковый номер и буква. Например, проекты гаражного оборудования обозначались буквой «Г». Компостер не входил в состав такового, оттого проект получил при маркировке букву «П», что означало – прочее оборудование. Итак, 13П8 – тринадцатый проект прочего оборудования, а цифра «8» по-видимому означает год начала производства – 1978-й. Хотя массово компостер 13П8 не выпускался никогда, а в серию пошла его вторая версия под маркой 13П8.2 (13П8-2). |

|

|

|

|

|

|

|

|

Е. Л. Равич Фото 2016 г. |

|

|

|

Автором проекта компостера 13П8 являлся сотрудник ЛПТБ Е. Л. Равич – один из старейших представителей бюро. В соавторстве со своими коллегами, Евгению Львовичу принадлежит множество проектов и разработок, о чём свидетельствует внушительный список авторских свидетельств. Отдельные проекты ЛПТБ востребованы и ныне, но значительная часть утратила актуальность, что, разумеется не умаляет заслуг этого именитого коллектива. Так случилось и с проектом компостера Равича. Для своего времени это была интересная разработка, технологичная и востребованная. Более двадцати лет компостеры модели 13П8.2 верой и правдой служили в ленинградском (и не только) общественном транспорте. Нельзя сказать, что это был самый простой в изготовлении прибор. Более новые образцы с применением пластмассовых деталей со временем начали вытеснять металлических предшественников. Но пластик менее прочен, а нагрузку компостеры испытывали весьма ощутимую, и это не фигура речи. В результате, металлические компостеры порой служили дольше. Век компостеров в Ленинграде подошёл к концу в 1997 году. Годом раньше снова появились уже порядком подзабытые за тридцать-то лет кондукторы. К слову, первые кондукторы в 1996 году продавали те же абонементные талоны, предназначенные для компостирования. Но это продолжалось недолго. Со временем кондуктора перешли на торговлю билетами, а компостеры, оставшиеся не у дел, начали пополнять собой коллекции фанатов советского шарма, историков пассажирских перевозок, транспортных музеев. Вот, последний вариант, а речь далее пойдёт об Экспозиционно-просветительском центре истории автотранспорта Ленинграда, как раз и есть наш. В фондах музея собрано достаточно много различных артефактов, но именно об этой модели компостера есть возможность составить наиболее полный рассказ.

Итак, начнём с предыстории. До начала массового производства было

сделано несколько пробных (экспериментальных) образцов. Они

несколько отличались от серийных. В

частности, предусматривался выступ для удобства вставки талона в

прорезь компостера. Это несомненно способствовало бы упрощению

использования компостера людьми с плохим зрением. Да и самым обычным

пассажирам в сутолоке и давке не всегда удавалось с первого раза

вставить талон должным образом.

На одном из экспериментальных образцов нажимная крышка была

уменьшена в размерах, вероятно, с целью экономии металла. Вместо

нажимного пальца на серийном образце, применялся винт для

откидывания крышки с целью перестановки (регулировки) матрицы.

Прижимная пластина была универсальной. Крепление пружины (возможно)

было менее надёжным. Имелось ещё некоторое количество незначительных

отличий. В серию же пошёл компостер, в значительной степени

соответствующий экспериментальному образцу № 3. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Экспериментальный образец, первый вариант |

|

|

|

|

|

|

|

Экспериментальный образец, первый вариант |

|

|

|

|

|

|

|

|

Экспериментальные образцы, второй и третий варианты |

Экспериментальный образец, второй вариант

|

Экспериментальный образец, третий вариант |

|

|

|

Экспериментальный образец, третий вариант |

|

|

|

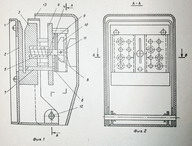

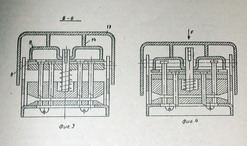

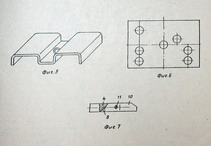

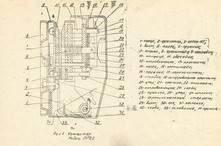

Авторское свидетельство № 604016 на изобретение «Компостер для пассажирского транспорта» с приоритетом от 8 декабря 1975 года было зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Союза ССР 23 декабря 1977 года. Автор – Е. Л. Равич, при участии И. М. Николаева, Ю. Г. Митрофанова и Л. А. Васильева. Свидетельство на промышленный образец № 5909 с приоритетом от 25 июня 1975 года было зарегистрировано в Государственном комитете Совета министров СССР по делам изобретений и открытий 10 декабря 1975 года. Автор – Евгений Львович Равич, при участии Ю. А. Лохмачёва, Л. А. Васильева и О. А Шибанова.

Компостер для пассажирского транспорта. Авторское свидетельство. Текст документа Изобретение относится к устанавливаемым на городском пассажирском транспорте игольчатым компостерам с ручным приводом погашающим абонементный талон. Известны компостеры для пассажирского транспорта, например компостер КП, разработанный Люберецким СКТБ, а также его модернизированный вариант КП-2. Оба эти компостера содержат корпус, компостирующий механизм, состоящий из .штока, с диском, скреплённым винтами с пуансонодержателем, направляющую матрицу, пуансоны и возвратную пружину [1]. Эти компостеры погашают талон единственным заранее установленным кодом, не используя всего разнообразия сочетаний знаков, что создаёт возможность многократного использования одного и того же закомпостированного талона на одном и том же транспортном средстве. Код (знак погашения) набирается на заводе-изготовителе и замена его без полной разборки компостера невозможна. В связи с этим изменение кода (знака погашения) в процессе эксплуатации производится водителем только путём замены самих компостеров. Известен также компостер пробивной КП-74, содержащий корпус с прорезью, матрицу, состоящую из рабочей и направляющей перфорированных планок, разделенных прорезью, пуансонодержатель с пуансонами, имеющими возможность одностороннего осевого перемещения в нём, возвратную пружину, рычаг ручного привода и пинцет. Смена кода в данном компостере производится путём перестановки пуансонов при помощи пинцета или изменением их количества [2]. Однако такая смена требует значительной затраты и кроме того, знания порядка их перестановки. Наиболее близким к изобретению техническим решением является компостер, содержащий корпус с прорезью, матрицу, состоящую из рабочей и направляющей перфорированных планок, разделенных ;прорезью, пуансонодержатель с пуансонами, расположенными с возможностью одностороннего осевого перемещения, возвратную пружину, ручной привод, связанный с кодирующим устройством. Кодирующее устройство этого компостера содержит винты. Чтобы задать какой-либо код, выворачивают определённые винты, делая соответствующие пуансоны нерабочими. Для выворачивания винтов из кодирующего устройства требуется значительное время и, кроме того, нужно знать последовательность, в которой винты должны быть вывернуты. Целью изобретения является повышение быстродействии смены требуемого кода и достижение простоты его подбора. Для этого на направляющей планке матрицы жестко закреплен в её центральной части перпендикулярный ей направляющий стержень, на который последовательно насажены возвратная пружина, пуансонодержатель с пуансонами и кодирующее устройство, выполненное .в виде скобообразной упорной планки и сменной пластины с прорезями, связанных между собой посредством фиксатора. На фиг. 1 изображён компостер, продольный разрез; на фиг. 2 – разрез А-А на фиг.1; на фиг. 3 – разрез Б-Б на фиг.2; на фиг. 4 – разрез Б-Б на фиг.2 при работе (в нажатом состоянии компостера во врем гашения талона усилием от руки пассажира); на фиг. 5 – упорная планка в аксонометрии; на фиг. 6 – сменная пластина; на фиг. 7 – горизонтальное положение поворотного фиксатора в скошенной прорези стержня. Компостер содержит корпус 1 с прорезью внутри которой находится также разделенная прорезью матрица, состоящая из двух перфорированных планок – рабочей 2 и направляющей 3. К центральной части направляющей планки 3 матрицы перпендикулярно ей присоединен направляющий стержень – 4, на который насажены возвратная пружина 5, пуансонодержатель 6 со свободно вставленными в него пуансонами 7, и кодирующее устройство, выполненное в виде сменной пластины 8 и упорной планки 9. Пуансонодержатель 6, сменная пластина 8 и упорная планка 9 прижимаются друг к другу с одной стороны слегка сжатой пружиной 5, а с другой – фиксатором 1О, который имеет возможность при нажатии на упорную планку 9 и сжатии при этом пружины 5 поворачиваться вокруг горизонтально оси 11, входя при этом своим коротким концом в имеющуюся на конце стержня 4 прорезь со скосом В – до упора, обеспечивая при этом горизонтальное положение фиксатора 10. На находящейся в корпусе 1 оси 12 поворотно установлен выполненный в виде крышки рычаг 13, имеющий приливы 14, взаимодействующие с упорней планкой 9 при нажатии на крышку 13. Крышка 13 в случае надобности может быть откинута. Пуансоны 7 имеют на своих концах, обращённых к матрице, скосы для лучшего пробивания талонов, а на других концах, обращённых к сменной пластине – головки. Головки не дают возможности пуансонам выходить из пуансонодержателя в сторону матрицы, так как их диаметры больше диаметров. отверстий пуансонодержателя под пуансоны. Примыкающая же к головкам пуансонов сменная пластина 8 с отверстиями или вырезами, размеры которых превосходят диаметры головок, позволяет нерабочим (расположенным напротив указанных отверстий и вырезов) пуансонам выходить сквозь указанные отверстия и вырезы при нажатии рычага 13. Пуансоны выходят в полость выполненной скобообразной упорной планки 9. Последняя не позволяет вышедшим в её полость пуансонам выпадать из пуансонодержателя 6. Прежде чем ввести компостер в эксплуатацию его подготавливают к работе. Для этого, при откинутой крышке 13 одной рукой нажимают на упорную планку 9, преодолевая сопротивление пружины 5, а другой поворачивают вокруг оси 11 фиксатор 10, заводя короткий его конец в прорезь стержня 4 до упора в скос В, снимают упорную планку 9 и сменную пластину 8, бывшую уже в употреблении, и переворачивают её, либо ставят другую – с другим определённым заданным кодом. Затем снова надевают упорную планку 9, нажимают , на неё и поворачивают фиксатор 10 в исходное, положение. При работе компостера пассажир ладонью руки воздействует на крышку (рычаг) 13, предварительно вставив в прорезь матрицы абонементный талон. Возникающее при этом усилие F , преодолевая сжатие пружины 5, воздействует через приливы 14, упорную планку 9 и примыкающую к ней сменную пластину 8 на пуансоны 7 пуансонодержателя 6. При этом сменная пластина 8 передает усилие F не всем пуансонам, а только той их части, головки которых упираются в её участки, не имеющие отверстий , либо вырезов. Другая же часть пуансонов, головки которых расположены напротив отверстий . пластины 8, выйдет сквозь них (см.фиг.4) в полость скобообразной упорной планки 9 и не примет участия в работе. При этом на абонементном талоне будет пробит заданный определённый код, обусловленный конфигурацией сменной пластины, определяемой количеством и расположением отверстий или вырезов. Предлагаемый компостер позволяет многократно и быстро заменять сменные пластины, обеспечивая тем самым разнообразие кода и быструю его смену.

Формула изобретения Компостер для пассажирского транспорта содержащий корпус с прорезью, матрицу, состоящую из рабочей и направляющей перфорированных планок, разделенных прорезью пуансонодержатель с пуансонами, расположенными с возможностью одностороннего осевого перемещения, возвратную пружину, ручной привод, связанный с кодирующим устройством, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия смены кода устройства, на направляющей планке матрицы жестко закреплён в её центральной частя перпендикулярный ей направляющий стержень, на который последовательно насажены возвратная пружина, пуансонодержатель с пуансонами и кодирующее устройство, выполненное в вире скобообразной упорной планки и сменной пластины с прорезями, связанных между собой посредством фиксатора. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.Трусов Е. Н., Компостер для погашения абонементных талонов на городских автобусах, Экспресс-информация ЦБНТИ Минавтотранс РСФСР, 1973. 2. "Компостер пробивной КП-74" паспорт 238.00.00.000ПС. 3. Патент СРР, кл. 15 Н 1, № 47819 от 10.05.1967. |

|

|

|

|

|

|

|

Иллюстрации в тексте Авторского свидетельства |

|

|

|

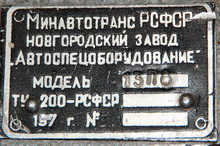

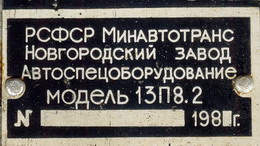

Компостеры 13П8.2 (13П8-2) выпускались новгородским заводом «Автоспецоборудование», подчинённым Министерству автотранспорта РСФСР. Расцветом производства можно было бы назвать восьмидесятые годы. Со временем завод перешёл на выпуск более простых с пластмассовыми элементами компостеров модели КАБ-1М. Основная поставка шла в Ленинград, на автобусные предприятия города. Надо ли говорить, что в розничную продажу подобные приборы не поступали. Стандартной упаковкой были ящики для 40 компостеров, к которым прикладывался один упаковочный лист. В качестве запасных частей на каждую партию из 10 компостеров прилагались дополнительные пружины, пуансоны, сменные пластины. Перечень запасных частей прилагался. Кроме того, упаковка снабжалась техническим описанием и инструкцией по эксплуатации (в одной брошюре). |

|

|

|

|

|

|

|

|

Техническое описание и инструкция по эксплуатации |

|

|

|

В фондах Экспозиционно-просветительского центра имеются как компостеры, честно отработавшие свой срок, и демонтированные из салонов автобусов, так и серийные образцы, никогда не ведавшие эксплуатации. И если первые содержат следы активного воздействия и коррозии, то вторые сохранены в значительной степени лучше. Для исследования внутреннего устройства мы возьмём не прошедший жернова эксплуатации компостер, разберём всё, что разбирается и соберём обратно. Процесс будет проиллюстрирован ниже. Первое, что надлежит сделать – откинуть крышку. Для этого необходимо надавить на стержень (палец) в верхней части компостера. Это сделать нелегко. Крышка кривовата, лучше небольшую шлицевую использовать отвёртку. |

||

|

Откинув крышку откручиваем винт, крепящий корпус к задней крышке.(кронштейну). Сам кронштейн крепится к стенке транспортного средства. Выкручиваем винт крепления корпуса к задней пластине (кронштейну). Этот же винт крепит прижимную пружину, при его откручивании вываливаются две дополнительные, незадействованные прижимные пластины. |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Компостер 13П8.2 – экспонат Экспозиционно-просветительского центр истории автотранспорта Ленинграда |

|

|

|

|

|

|

|

|

Корпус. общие виды, пластина крепления к стене транспортного средства |

|

|

|

Матрица крепится тремя винтами. Откручиваются они легко, но матрица покинуть корпус не стремиться, выходит со значительным усилием. Снова некачественное изготовление налицо. |

|

|

|

Разборка. корпус пустой, матрица в сборе, общие виды |

|

|

|

Снимаем шплинт с направляющего пальца, поворачиваем (с усилием) запорную планку. Всё что остаётся – вынуть поочерёдно все элементы, кроме тех, что заклёпаны. Снимаем верхнюю пластину со штырями (пуансонами), вынимаем пружину. Всё, можно приступать к кодированию матрицы, то есть – расстановке пуансонов на свой вкус. Всех пуансонов в матрице 17 штук. Пластины имеют две группы (галереи) по 8 отверстий и один дополнительный. Теоретически можно установить все 17 пуансонов или только 2, одним из которых будет тот, что вне групп. Инструкция к модели компостера предлагает достаточно сложную систему шифрования, в которой, при желании, можно учитывать даже гаражный номер автобуса. Столь непростая схема как правило в автобусных парках не применялась. Да и сама матрица в салоне автобуса никаким регулировкам не подвергалась. Матрицы перебирали в специальном цеху и заменяли в салонах машин (должны были это делать) на каждом плановом ремонте (ТО-2) в собранном виде с самим компостером. В большинстве случаев, не особо усложняя себе жизнь, специалисты просто снимали компостеры из одного салона (напомним, все они имели идентичный рисунок, то есть – кодировку матрицы) и переставляли комплектно в другой автобус. Такая рокировка позволяла исключить «зайцев», которые пробив (прокомпостировав) талон, записывали номер машины и при следующей поездке на том же автобусе уже имели при себе уже готовый проездной документ. Лишь в случае поломки какого-либо компостера матрица устанавливавшегося на замену агрегата кодировалась специально, то есть – подгонялась под общий рисунок данного конкретного салона автобуса. Упоминавшаяся уже инструкция рекомендует 96 версий кода в переменной части шифра. Однако если попробовать выйти за рамки предписания и рассматривать абсолютное количество возможных комбинаций при условии, что минимальное количество пуансонов будет один в любом месте какой-либо из групп (плюс всегда один вне групп), а максимальное количество – 16 (с дополнительным –17), то путём несложного математического подсчёта обнаружится возможность использовать 65535 различных комбинаций. Это серьёзно. |

|

|

|

Разборка матрицы |

|

|

|

Пуансоны, пластины, пружина, элементы матрицы |

|

|

|

Пуансоны (они же – пробивочные стержни) имеют скос (заточку) на конце, предназначенном для пробивки талонов. Однако совпадение диаметров отверстий для пуансонов в пластинах и самих штырей не идеально. Не исключено, что при уменьшении зазора потребовалась бы более жёсткая регулировка, что, в свою очередь, усложнило бы конструкцию. В нашем же случае при пробивке талона значительная часть бумаги из отверстий не отделялась от талона, а оставалась на нём. С точки зрения водителя это было очень хорошо, поскольку при такой ситуации уменьшалось количество «конфетти» под компостерами на полу автобуса. После смены кода матрицы сборка самой матрицы, установка её в корпус и сборка корпуса производится в обратной последовательности. |

|

|

|

|

|

|

|

Запасные части, поставлявшиеся с комплектом компостеров. Матрица, установленная в корпусе |

|

|

|

Дополнительные пластины располагались прямо в компостере и прижимались специальной пружиной. В большинстве случаев в парках после первой же разборки их вынимали и хранили в цеху. Это упрощало конструкцию, поскольку винт, крепящий компостер к задней крышке (кронштейну) также держит и пружину, прижимающую эти пластины. На задней (нижней) части компостера на заклёпках крепилась алюминиевая табличка (шильда) с указанием производителя, модели, номера и года выпуска изделия. Нередко случалось, что место с номером и годом выпуска оставалось незаполненным. тем не менее, эта информация весьма важна для интересующихся темой. Как уже отмечалось, множество компостеров никаких маркировок не имели. |

|

|

|

|

|

|

|

Таблички (шильды) компостеров разных партий |

|

|

|

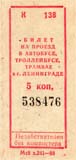

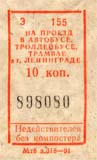

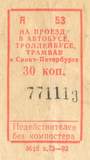

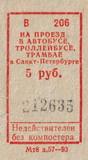

Менялись времена, менялась и стоимость проезда. В 1985 году была уравнена стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах до 5 копеек. Соответственно, и талоны приобрели универсальность. С начала 1988 года единственным методом оплаты разового проезда в городском транспорте стали абонементные талоны. Кассы ушли в прошлое. А востребованность компостеров только повышалась. Галопирующая инфляция девяностых вносила свои коррективы. Копейки были забыты. Стоимость проезда измерялась уже десятками, сотнями, тысячами рублей. Изменились и талоны. Они стали сродни купюрам, обрели микрошрифтовые надписи, водяные знаки, светящиеся в ультрафиолете ворсинки. И не случайно, подделка талонов стала весьма выгодным бизнесом. Единственное, что не претерпело изменений, так это методика гашения, пробивания, компостирования талонов. Компостеры по-прежнему безжалостно дырявили столь защищённую от подделки продукцию. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Различные модели компостеров разных производителей |

|

|

|

|

|

|

|

Различные модели компостеров разных производителей |

|

|

|

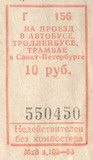

Абонементные талоны 1980-х – 1990-х гг. Билеты из коллекции сайта «Виртуальная коллекция проездных билетов» |

|

|

|

Абонементные талоны конца 1990-х гг. |

|

|

|

При поступлении в автобусные парки компостеры устанавливали в салоны автобусов, в зависимости от модели от трёх до пяти штук. Как уже отмечалось выше, задняя пластина (она же – кронштейн) имеет два отверстия, которые и предназначены для крепления к стене транспортного средства. В ряде парков, не мудрствуя лукаво, сверлили сквозные отверстия в борту автобуса и таким образом крепили планку намертво болтами. В отдельных случаях сверлили лишнее отверстие по центру пластины между уже имевшимися, а затем крепили к борту тем же способом, но продырявив автобус лишь единожды. И снова повторюсь, компостеры специальная бригада меняла на плановом ремонте. Во всяком случае, это действо должно было производиться. Однако в некоторых парках раз от разу можно было отъездить и полгода с одним и тем же комплектом компостеров. После вывода компостеров из эксплуатации их, как правило, снимали, благо процесс это несложный, а вот пластины крепления, опять же как правило, оставались, и машины дохаживали свой срок с ними. И даже если пластины демонтировали от них оставались отверстия и следы на резиновых уплотнителях, чётко свидетельствующие о типе использовавшихся в автобусе компостеров. Апрель 2025 г. |

|

|

|

Новое на сайте • Гостевая книга • Алфавитный указатель • Ссылки • О сайте • Почта • Архив |